スポーツ選手としての心理的成熟理論構築の試み

京都大学教育学部紀要,No.42,P.188-198,1996

本稿は,スポーツ選手としての心理的成熟理論を構築することをめざしている(注1)。筆者は,スポーツ選手が,スポーツ選手としてどのようなプロセスで,どのような心理的発達を遂げるのかを明らかにしたいという希望を持っている。スポーツ選手としての心理的成熟理論は,スポーツにともなう人格変容を明らかにするのみならず,心理的競技能力の開発のためのスポーツカウンセリングやメンタルトレーニングの土台となりうる可能性を持っている。この理論は,これまでのスポーツ心理学の研究の問題点を払拭するとともに,スポーツの新しい価値を問い直すことのできる理論となりうると筆者は考えている。

注1) スポーツ選手としての心理成熟理論は,本研究の中では,スポーツ選手を競技スポーツに参加している選手に限定しており,競争が全く伴わないリクレーショナルスポーツや体力作りのためのスポーツに参加している者は理論の適用外である。だが,筆者は,スポーツ選手としての心理的成熟理論は,本来,自己を成長させようとする意図を持ってスポーツに参加している者全てに適用可能であると思っており,機会があればその適用範囲を拡大したいという意図を持っている。

1.これまでのスポーツ心理学の問題点

近年,スポーツにおいては,競技成績に心理的な要因が大きな影響力を持っているという考えが一般的になり,メンタルトレーニングやイメージトレーニングの必要性が叫ばれている。そのような要請に応えるべく,スポーツ心理学者達は,動機づけ(やる気)の測定やメンタルトレーニング手法の開発などに代表される様々な研究を行っている。だが,筆者から見ると,多くの研究はしばしば平板かつ断片的であり,はたしてどれほど現場の実践に耐えうるか疑問を感じることが多い。これまでのスポーツ心理学の研究で得られているのといえば,競技成績の高い者はやる気や勝利志向性が高いとか,競技歴が長い者はやる気が高いなど当たり前のことばかりで,とても実践には役に立たない結果が多い。筆者は,スポーツ心理学における多くの研究の実践での有効性の無さには2つの原因があると考えている。その一つは,スポーツ心理学における理論の多くが一般心理学からの応用であるため,スポーツ心理学独自の理論が欠如しているという事である。一般の心理学理論を借りてくる事に問題があるのではない。優れた理論であればおそらくスポーツ分野においても様々な現象をうまく説明できるに違いない。それが問題なのは,スポーツ心理学が独自の理論を持たない事によって,研究におけるメタ理論(佐伯,1986)が欠如することである。メタ理論とは,多くの研究の結果をつなぐ,より一般的な仮説や理論であり,研究者が世界を解釈する際に使う,「人間とはこういうものだ」とか,「発達とはこういうものだ」といったかなり広い仮説である。メタ理論の欠如は,個々の研究を断片的なものにすると同時に,研究の深まりをも失わせ,実践に対する応用カの無さを引き起こす(佐伯,1986)。筆者は,実りあるスポーツ心理学の研究をするには,スポーツ心理学が独自の理論を持つことにより,「スポーツをする目的とは」「スポーツとは」「理想の選手とは」などのメタ理論を明確にしなくてはならないと考える。そのような明確なメタ理論を持っことによって,スポーツ選手が向かう理想を示さなくてはならない。もう一つの原因は,スポーツ心理学の研究にはしばしば発達的な視点が欠けていると言うことである。これは特に動機づけの研究にいえることで,多くの研究は動機づけを測定することに終始し(これはたぶんに動機づけが心理的競技能力として考えられており,その能力の測定に重点がおかれているからと思われる),動機づけがどのように育っていくのか,スポーツ経験に従ってどのように変化するのかなど,発達的な視点を持って理論を展開している研究はほとんど見られない(もちろん,年齢による動機づけの比較はしばしば行われているが,どのように動機づけが変化するのか明確な理論に基づいた研究はほとんどない)。発達的な視点の欠如は,プロセスの軽視につながり,研究の価値を半減させる。「やる気を出すためにはどうしたらいいのか」という問に答えるためには,やる気がどのように育つのかというプロセスの明示が必要である。本研究では,このような問題意識に基づき,スポーツに独自の心理的発達理論を構築することをめざしている。それは,スポーツ選手の動機づけの発達理論であり,人格発達理論であり,心理的競技能力の発達理論である。以下では,このような理論構築を試みようと思ったきっかけや他の研究との関連性,そして実際の理論とその意義について考察を行っていきたいと思う。

2.発想の着眼点

筆者は,多くの一流選手や,筆者の関係するクラプでのやる気の高い選手の一部に,非常に理想的な心理状態でスポーツを行っている者がいると感じてきた。理想的な心理状態とは,試合時に限ったものではなく,普段の練習やスポーツ以外の生活でもそう感じられるもので,自然にスポーツに参加しているというような状態である。それは競技レベルとかなりの程度相関するものの,必ずしも競技レベルが高い者全てがそうではないようであるし,また競技レベルが低くとも,理想的な心理状態にあると見受けられる者もいた。また,オリンピックに出場するような選手でも(というよりたぶんオリンピックに出場するという立場のため),非常に危うい心理状態(例えば,非常に高いプレッシャー,不安など)にある者や,逆に日本中が金メダルを期待する様な選手でも非常に理想的な心理状態(例えば,低い不安,チャレンジ精神,競技を楽しむ気持ち)にある者がいると感じていた。もちろん,理想的な心理状態は,やる気が高い状態だとも言えるのだが,やる気は高いが,無理してがんばっているという感じの者もおり,必ずしもやる気が高いだけではないようであった。強いてやる気という言葉を使って言うなら,佐伯(1978)のいう「クールなやる気」や宮本(1981)の言う「静かで,慎重なやる気」とも言うべき心理状態である。筆者は,この漠然とした理想の心理状態が実際にどのような状態なのか明らかにしたいと思った。また,彼らがなぜそのような心理状態を持てるのかを明らかにしたいと思った。なぜなら,それこそが現在のスポーツ心理学に欠けている,「理想のスポーツ選手とは」「人間にとってスポーツをする目的とは」「スポーツとは」という根源的な問に答える事であり,心理的競技能力を明示し,そのトレーニングを行うための土台となると思ったからである。

理想的な心理状態の明確化は,金メダルや順位などの客観的なパフォーマンス(成績)から独立した(だがしかし,理想的な心理状態はその人の持つ能力の最大限を発揮させる力を持つ),新しい価値(実は誰もが気づいている価値)を明確に提示するという意味も持っている。オリンピックで金メダルを取ることは,スポーツ選手のほとんど誰もが一度は望む(可能であるかどうかは別にして)理想であろう。オリンピックで金メダルを取る選手は,その意味で一つの理想の選手像である。だが,もちろん,オリンピックで金メダルを取ることだけがスポーツの価値の全てではない。筆者にとって,理想的な心理状態を持ってスポーツを行うことは,金メダルを取ることに匹敵する一つの価値であり,そのような理想的な心理状態を持っている選手こそが理想の選手像なのである。さて,この理想の心理状態を考えるにあたって,筆者は,そのような状態がいわゆる「ベテラン」にしばしば見られるという印象を持った。例えば,オリンピックで転んで「こけちゃいました」の名言を残した谷口浩美や,優勝候補で惨敗し,次のオリンピックで銅メダルを取った黒岩彰,オリンピック400mのファイナリストの高野進,大関から落ちた小錦などである。彼らはみな高いチャレンジ精神と低い不安,そして高いレベルで競技を楽しむ気持ちを持っているようであった。筆者は,理想的な心理状態がベテランに見られることから,それがスポーツを続けていくにつれて次第に育ってきたものではないかと考えた。もうひとつ,理想の心理状態を考えるヒントとして,筆者は,いわゆる人間性心理学(humanistic psychology)の人格発達理論,具体的には,A1lport,G.W.やMas1ow,A.H.,Rogers,C.などの人格発達理論に注目した。特に,Maslowのいう自己実現をした者の特徴(Maslow,1962)やAllportのいう成熟の基準(Allport,1961),Rogersの十全に機能する人問(fully functioning person)の特徴(Rogers,1963)は,筆者の考える理想の心理状態にかなりの程度あてはまっており,理想の心理状態がスポーツ選手のスポーツ選手としての人格発達(動機づけの発達)によってもたらされるという思いをより強くした。筆者は,これらのことから,理想の心理状態とは,スポーツ選手としての心理的成熟の結果もたらされた適応的な心理状態であるという確信を持ち,スポーツ選手としての心理的成熟がどのようなもので,どのように成熟するのかを明らかにする理論,すなわち,スポーツ選手としての心理的成熟理論を構築しようと思ったのである

3.スポーツ選手としての心理的成熟理論構築の手続き

スポーツ選手としての心理的成熟理論の構築にあたって,はじめに2つの基本的仮説を設定した。一つは,スポーツ選手としての心理的成熟は,参加動機の適応的発達の結果であるということであり,もう一つは,スポーツ選手としての心理的成熟は,参加動機に対する危機によって促進されるということである。参加動機とは,一般的に言えば,スポーツに参加している理由,スポーツを続けている理由と考えることができる。スポーツ選手は,スポーツヘの参加動機がなければ(弱ければ),スポーツ選手ではなくなるのであるから,参加動機はスポーツ選手の存在理由と言ってさえいいだろう。筆者は,参加動機が,スポーツ選手にとって,彼の行動,心理を左右する非常に重要なものであり,それはスポーツに対するやる気や失敗に対する耐性,成績に対する満足度など様々な心理的要因を左右する中核的心理的概念であると考える。スポーツ選手は,様々な参加動機によってスポーツを行っている。それらの参加動機は続けていくのにつれて変化していくに違いない。例えば,これまでトップになることだけをめざしてきた選手が,どうやってもトップになれない場合,参加動機を全く変えずにスポーツを続けることは困難である。また技術や能力を向上させることをめざしていた選手がひどいスランプに陥った場合には,彼はそのままでは自らがスポーツに参加している動機を満たすことができない。彼らがスポーツ選手として存在し続けるためには,何らかの参加動機の転換が必要である。また,このような参加動機を妨げるような出来事がたとえなかったとしても,スポーツを続けることは,しばしばスポーツ以外の生活の多くを犠牲にして成り立っており,そのような犠牲を払っている以上,長く続けていくにあたって,自分はなぜスポーツを続けるのか,続ける価値があるのか,犠牲に見合う十分な報酬が得られているのかについて,参加動機の見直しが行われるに違いない。このような参加動機の見直しが正しく行われたとしたら,そのスポーツ選手は,より適応的な参加動機を持ち,より適応的な心理状態を得ることができるであろう。心理的成熟が参加動機の成熟的発達であるという仮説は,心理的成熟とはスポーツ選手の存在の根幹たる参加動機が適応的に変化することであり,適応的な変化は,参加動機の見直しによってもたらされるということを意味している。また,もう一つの基本的仮説,すなわち心理的成熟が参加動機に対する危機によって促進されるという仮説は,参加動機が適応的に発達するには,その見直しが必要であり,そのきっかけとなるのが,参加動機が妨げられる時,すなわち参加動機に対する危機の時であるということを意味している。スポーツ選手の参加動機に対する危機は,Erikson,E.M.の自我同一性危機に類似している。自我同一性危機とは,青年期においておこるとされる危機であり,それまでの自分を統合して,自分は何者であるのか,何者であり得るのかといった問いに解決を迫るような事態である(Erikson,1958)。参加動機に対する危機は,Eriksonの自我同一性の危機と同様に,スポーツ選手に対して,自分がなぜスポーツを行っているのか,自分がどんなスポーツ選手であるのかを考えさせるであろう。参加動機に対する危機は,そのままの参加動機に執着する限り,ドロップアウトやバーンアウトの原因になりうる。だが,参加動機に対する危機は,スポーツからのドロップアウトやバーンアウトの危機であると同時に,より適応的な心理状態でスポーツを行うチャンスでもある。未成熟な参加動機について内省を進め,より確固とした,適応的な参加動機を作り直す機会でもあるのである。危機がより適応的な心理的成熟をもたらすという考え方は,ドロップアウトやバーンアウトの研究に対してよりポジティブな視点を提供するであろう。これら2つの基本的仮説は,心理的成熟が,より適応的な参加動機を再構築することであり,危機がそのきっかけになることを示している。次節では,この基本的仮説を基に,スポーツ選手としての心理的成熟理論について,より詳細に述べていきたい。

4.スポーツ選手としての心理的成熟とそのプロセスのモデル化

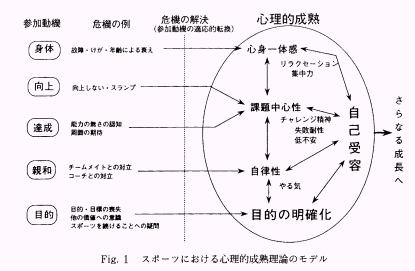

ここでは前節で述べた基本的仮説に基づいて,スポーツ選手としての心理的成熟理論をより具体化するモデルを作成した。Fig.1は,このスポーツ選手としての心理的成熟モデルを図示したものである。以下,この図に基づいて,スポーツ選手の心理的成熟理論について説明していく。

Fig.1の左端に示したのは,スポーツヘの参加動機である。まずそれぞれの動機について簡単に説明しよう。「身体」動機は,体を動かすのが好きなため,体を鍛えたいためにスポーツに参加するような場合の動機である。「向上」動機は,自分の技能や能力を向上させるためにスポーツに参加するような場合の動機である。「達成」動機は,一番になるため,良い成績を上げるため,また一番になったり良い成績を上げることで社会に認められるためにスポーツを行っている場合の動機である。「親和」動機は,スポーツによってできた友人関係を維持したり,新しい友人関係を作るためにスポーツを行っている場合の動機である。「目標」動機は,自分の立てた目標を達成するためにスポーツを行っている場合の動機である。これらの参加動機の設定にあたっては,Passer(1982)やGill(1983)の見いだした参加動機を参考にしたけれども,ここで設定した参加動機によって,スポーツヘの参加動機がすべて説明されるわけではない。例えば,実際のスポーツヘの参加動機の中には,人に誘われてとか,やめるとみんなに迷惑がかかるからなどの比較的消極的な参加動機も存在することが明らかになっている(例えば,丹羽,1979;山本,1990)。確かに,そのような動機がスポーツヘの参加に影響を与えていることは事実であろうが,そのような消極的な動機は,どのように変化しようと心理的成熟はもたらさず,むしろ心理的成熟によって消えていくものであると筆者は考える。ここで設定した参加動機は,スポーツ選手として成長する原動力として働くものであり,Maslowの仮定したような成長動機(Maslow,1962)として働くものである。だが,もちろん,これらの参加動機は常に成長動機として働くわけではない。しばしばそれらの動機は様々な危機によって妨げられる。「身体」動機は,けがや故障によって容易に妨げられるし,スランプは長期に渡って「向上」動機を妨げる。友人やコーチとのトラブルは,「親和」動機を著しく減少させる。このような様々な危機によって,参加動機の成長動機としての効果はしばしば低められる。Fig.1の中央左には,それぞれの参加動機に対応する危機の例が示されている。これらの危機は,これまで持っていた参加動機の変革を迫るきっかけとなりうる。例えば,高校の時には学校で一番の実力をもっていた選手が,優れた選手の集まる大学にスカウトされたとする。そこでは,しばしば自分と同等の実力や自分よりも能力の高い選手が存在する。もし,彼が,自分が最も優れているということを自分の拠り所,つまり最も強い参加動機として持っていたとしたら,彼にとって大学での状況は,「達成」動機に変革を迫る危機的状況である。また,勉強や職業との両立の悩みや日常生活でのトラブルは,スポーツを続けられるような生活環境を乱すことによって,スポーツ選手に自分は果たしてこのままスポーツを続けるのがいいのか,はたしてスポーツを続ける価値があるのかを考えさせ,「目的」動機を危機に陥らせる。危機は,参加動機を適応的に変化させるきっかけとなり,スポーツ選手としての心理的成熟を促進するものであるが,実際には,危機によってドロップアウトしてしまう者の方がずっと多いかもしれない。ベテランに心理的成熟が見られるのは,ある程度そのような淘汰の結果ではあろう。だが,彼らは偶然に生き残ったのではない。また,何も考えずに続けられてきたわけではない。彼らがなぜスポーツを続けられるのか,心理的成熟に至るまでにどのような心理の変化があったのか,その理由が明らかにされねばならないし,また明らかしようとするのがこの研究なのである。なお,危機の程度は,危機に対応する参加動機を重視していればいるほど,よりシビアになるだろう。「達成」動機の高い者,すなわち他者からの評価をより求める者は,そのような評価が得られなくなったときに,最も強い危機を経験する。「向上」動機を強く持っている者は,他者からの評価がそれほど無くともスポーツ選手としてやっていけるが,自分の記録の停滞が長く続いた場合は,彼にとってスポーツ選手としての存在を脅かす危機となりうる。危機を解決するにあたって,より厳しい練習を目分に課す事は,それ自体では,心理的成熟に効果をもたらさないと思われる。もちろん,「身体」動機や「向上」動機,「達成」動機などの危機の解決,そしてそれに伴う心理的成熟のためには,肉体的,生理的に危機から脱して,自分なりに満足する結果を出すことが必要である。そうでなければ,危機の解決は,ただのあきらめになってしまう。だが,危機を無視して,また危機に対抗するために無自覚に練習することは,心理的成熟を進めることにはならない。なぜなら,それによって危機が解決されたとしても,自覚的な参如動機の見直しが無ければ,参加動機は適応的に変化しないからである。心理的成熟は,危機を経験すれば得られるというものではもちろんないし,また危機が解決されれば,そのまま得られるというものでもない。つまり,故障やけがが直れば,友人とのトラブルが解決すれば,心理的成熟がすぐにもたらされるというわけではない。心理的成熟のためには,次に同様の危機があった場合に,それが参加動機に対する危機とならないように,参加動機が質的に変化しなくてはならないのである。「達成」動機にしても,「向上」動機にしても,これらの動機は高ければ適応的で良い成績をもたらしうるわけではなく(もちろん高いことは必要だが),その質も問題なのである。たとえ「達成」動機が非常に高くても,それが容易に危機によって妨げられては,良い成績は得られない。高い達成のためには,「達成」動機は高く,かつ危機によって妨げられない安定した性質を有していなくてはならない。心理的成熟は,参加動機が質的に変化することによって,それらが常に成長動機として正しく働くようになった適応的な状態である。だから,心理的成熟の持つ特徴は,そのように質的に変化した参加動機の持っ特徴を記述することによって明確になるであろうし,それらの特徴の妥当性は,その特徴を持つことによって,参加動機に対する危機がもはや危機にならないことで確認されるであろう。Fig.1には,心理的成熟の特徴とそれに派生するいくつかの心理的な特徴が示してある。これらの特徴は,危機を克服できるように参加動機が適応的に変化したものである。「心身一体感」は,「身体」動機が,その危機を克服するために適応的に変化したものである。「身体」動機が妨げられるのは,主にけがや故障の時である。そして,それが特に顕著なのは,けがや故障がいつ直るのか分からない,という場合である。もし,自分の体を十分知ることができ,故障やけがの程度が自分でモニターできるようになったとしたら,少々の故障やけがでは「身体」動機は妨げられなくなるだろう。「心身一体感」は,このように目分の身体に対する気付きを獲得して,それによって心が焦らなくなった(身体が動カ)ないのを無理矢理動かそうとして,こんなはずじゃないと考えるようなことが無くなった)状態である。「心身一体感」は,筆者が理想的な心理状態の一つの特徴だと考えるリラクセーションをもたらすであろう。「課題中心性(task-involvement)」とは,Maslowが自己実現をした者の特徴として取り上げた概念で,近年では,達成動機における目標志向(goal orientation)の研究においても問題になっている。目標志向の研究では,達成動機には,課題中心性と自我中心性(ego-involvement)という2つの動機づけの志向性があり,それらの志向性の違いが行動や感情に様々な影響を与えることを明らかにしている(例えば,Dweck,1986;Nicholls,1989)。「課題中心性」は,自己の技能や能力の向上をめざし,努力をする事に有能感を感じる傾向であり,過程を重視し,行った努力に対して大きな価値をおく。対して「自我中心性」とは,他の人よりも優れた成績を上げること,他者に認められるような成績を上げることに有能感を感じる傾向である。「課題中心性」は,「向上」動機や「達成」動機の危機を克服するために必要な心理的成熟の特徴である。「向上」動機にしても,「達成」動機にしても,それらの動機がめざすのは,基本的には結果であり,記録が向上すること,技能が向上すること,良い成績を上げること,トップになることである。「向上」動機,「達成」動機は,目己の向上や良い成績が得られている場合は良いが,ひとたび,スランプなどで結果が得られなくなった時には,それらの動機はほとんど働かなくなってしまう。「課題中心性」は,過程を重視し,行った努力を価値あるものと考えることで,必ずしも結果が得られないときでもスポーツ選手に十分な満足を与えることができる。杉浦(1995)では,「課題中心性」が,練習のやる気や競技に対する満足度を高めることを明らかにしている。「課題中心性」は,チャレンジ精神や失敗を恐れない気持ち,低い不安などの理想的,適応的な心理状態をもたらすであろう。「自律性」とは,自らの行動を自らが律しているということであり,スポーツを行っていることがあくまで自分の意志であるという確固たる信念である。「自律性」は,「親和」動機や「達成」動機の危機を克服するための特徴である。例えば,周囲の期待が高く,それに答えよう,答えなくてはならない,と思うような気持ちが強くなりすぎると,自律的な「達成」動機が妨げられ,周囲の期待に応えるという他律的な「達成」動機がスポーツを続ける理由になってしまう可能性がある。このような他律性は,良い成績を取るという結果だけに意識を向けてしまい,努力を苦痛なものにする。また,何のために目分がスポーツを行っているかの意味を失わせ,スポーツをする事の価値を失わせる(これは「目標」動機の危機でもある)。また,スポーツ選手は,多くスポーツ集団に属しており,集団での画一的な練習や,練習に対する仲問やコーチとの対立は,自律性を妨げ,他律性を感じさせる原因となりうる。心理的成熟の特徴としての「自律性」は,「達成」動機や「親和」動機が成長動機として働くための,すなわち,目標はあくまで自分で決めているという気持ちを持ち,友人,コーチなどとのより成熟した人間関係を築くための,様々な他律性に負けないより強固な自律性なのである。「自律性」は,競技能力が高く,周囲から期待される者の方が,そのような期待を受けない者に比べて,より強いことが必要であろう。例えば,急に好成績を上げてオリンピックに出場が決まった選手や,インターハイで好成績を上げ,スポーツ推薦で大学に入った者などは,自らの自律性を強化しなければ,周囲の期待という他律性につぶれてしまう可能性もあるだろう。おそらく,「自律性」を育てるためには,「目的の明確化」が最も有効であるに違いない。筆者は,心理的成熟の特徴の巾でもこの「目的の明確化」と後述する「自己受容」が特に重要であると考えている。Fig.1では,これらの重要性を示すため,他の特徴に比べてより大きく示している。「目的の明確化」とは,自分がなぜ,何のためにスポーツを行っているか,その目的が明確化することである。「目的の明確化」に対応する「目的」動機は,参加動機の中で,最も重要なものである。なぜなら,なぜスポーツを行っているのかという,すべての参加動機を統合する最終的な問いだからである。スポーツをする「目的の明確化」は,他の「向上」動機や「達成」動機,「親和」動機の危機をも克服する強い動機となるであろう。ただし,「目的の明確化」は,「目標の明確化」とは違う。「目的の明確化」は,「目標の明確化」よりもずっと進んだものである。確かに,明確な目標を持つことは,高い動機づけや良い成績のためのひとつの必要条件であり,例えば,オリンピックをめざすという明確な目標は,高い動機づけと実際により高い成績(オリンピックに出られるかは別にして)をもたらすであろう。しかしながら,心理的成熟の特徴である「目的の明確化」は,明確な目標を持つだけでは不十分である。なぜ自分はオリンピックをめざすのか,何のためにオリンピックをめざして他の多くを犠牲にしてスポーツを続けるのか,その目標の意味(目標の意味イコール目的である)が明らかになることが必要なのである。目標の意味が明確化すれば,その目標が達成できなかったとき,また逆に目標が達成された時に,スポーツを行う目的が喪失することが無いであろう。「自己受容(self-acceptance)」は,人格発達の特に重要な特徴である。Maslow(1962)にしても,Allport(1961)にしても,Rogers(1963)にしても,自己受容,現実受容,他者受容は,自己実現や成熟の特徴として考えられている。これらの人格発達理論と同様に,スポーツ選手としての心理的成熟においても,「目己受容」は,特に重要な特徴である。ここでの「自己受容」とは,スポーツ選手としての[分や,現在の自分の能力,成績などを肯定的に受け入れることである。「自己受容」は,他の心理的成熟の特徴の根本となるといってもいいかもしれない。Fig.1における「自己受容」の位置はそのことを示している。「自己受容」を得ることは,「目的の明確化」と併せて,スポーツ選手がどのような危機に対しても対応できるような心理的成熟を得ることであり,スポーツ選手としての心理的成熟の最終目標といえる。ただし,「自己受容」は,現在の結果に満足してしまっているという意味では絶対にない。「自己受容」とは,自分の現在の状態,現在の成績に安住することではなく,自分や自分の回りの現実を正しく認めること,自分を正しく知ることであり,それによって,不安や失敗の恐れを感じることなく,スポーツ選手として心理的,そして肉体的に成長することができるのである。心理的成熟とは,これらの特徴を中心として,それに派生する特徴も含んだ適応的な心理状態である。Fig.1では,それは大きな丸で囲まれた部分によって表される。5つの特徴は,相互に関係しあっており,ある特徴を危機の解決と参加動機の適応的転換によって得ることができたときには,別の特徴も高まる可能性がある。心理的成熟は,スポーツ選手がたどり着くべき最も適応した心理状態であり,その意味で,スポーツ選手としての発達課題ということができる。だが,それはゴール地点ではなく,むしろスタートである。スポーツ選手としての心理的成熟は,優れたスポーツ選手としてさらに心理的,肉体的に発達していくための心理的土台なのであり,その意味で心理的競技能力といえるのである。筆者は,このような心理的成熟が,競技レベルに関わらず,誰でも持ち得るし,また持つべきであると思う。だが,もちろん,それはすべての者が持てるわけではない。無自覚にスポーツを続けていくだけでは,たとえどんな高い競技レベルを持とうが,極端に言えばオリンピックで優勝しようが心理的成熟は得られない。スポーツにおいては,それが基本的に身体的活動であるために,スポーツ選手は,しばしば自らの心理的な側面について無自覚になりがちである。また,コーチは,彼から見れば確かに選手は未熟なのであろうが,選手の自立や主体性を助けるよりも,目先の結果を求めがちである。コーチも選手も,心理的な要因が競技成績を大きく左右すること,そのための心理的トレーニングを行う必要があると知っていながら,選手は自分にとって,コーチは選手にとって,重要な問題に目をつむり,小手先のリラクセーショントレーニングやイメージトレーニングを行っているにすぎない。このことはスポーツ心理学の研究者にすら見られる傾向である。だが,心理的トレーニングとして本当に必要なのは,そのような小手先の,対症療法的なものではない。本当に必要なのは,自らがスポーツを続けている意味を自覚し,問い直すことなのである。スポーツカウンセリングやメンタルトレーニングは,スポーツ選手が自分自身を省みるための,そしてそれによって確固たる適応的な参加動機を持っための手助けとなるべきであろう。心理的成熟は,本来的にたどり着くことのできる目標である。ただ,それはやはり一足飛びにたどり着けるわけではなく,スポーツ選手として不断に自らを省みることによって,少しずつ(あるいは長い準備期間を経て突然に)発達していくものである。筆者は,このことゆえに,スポーツ選手としての心理的成熟理論をスポーツ心理学における動機づけの発達理論,人格発達理論として位置づけたのであり,それによって,心理的トレーニング(筆者から言えば心理的成熟に向かうこと)が,身体的トレーニングと同様に,系統的で長期的視点に立った不断の努力が必要であることを主張するのである。

5.おわりに

本研究は,スポーツ選手としての心理的成熟理論の構築を目的として,その理論的考察を行ってきた。本研究で行った理論的考察は,これまで欠如していたスポーツ心理学独自の理論を構築することをめざすにあたっては不可欠なことであり,たとえ実証的なデータに基づいていなくとも,その目的を果たすにあたって,それ自体十分に価値のあることである。だが,理論的考察を重視するからといって,スポーツ選手としての心理的成熟理論が実証を指向していないわけではない。本研究のみでは,その理論には,まだまだ問題点や修正点が数多く残されている。本稿で行ったのは,理論のラフなスケッチにすぎず,その理論は,参加動機の設定や危機による具体的な考え方の変化,心理的成熟の内容や心理的成熟と他の心理的変数(不安ややる気,集中力など)との関係など,今後,実証的な研究を重ねることによってより洗練されていくべきであろう。ただ,そのように多くの問題点をはらみながらも,本稿において,具体的に理論構築を通して,スポーツ心理学独自の理論が必要であること,スポーツ心理学に発達的視点が必要であることを主張できたことは筆者にとって非常に重要である。今後,スポーツ選手やコーチ,さらにはスポーツ心理学の研究者達が同様の視点を持って実践,研究を行うことを切に期待したいと思う。

文献

Allport,G,W. 1961 Pattern and growth in personality. NewYork:Holt,Reinhart,&Winston. (今田恵監訳 1968 人格心理学(上・下) 誠信書房)

Dweck,C.S. 1986 Motivational processes affecting learning. American Psychologist,41,1040-1048.

Erikson.E.H. 1959 Identity and the lifecycle. Psychological Issues,No.1,Monograph1. (小此木啓吾訳 1973 自我同一性 誠信書房)

Gill,D.L.,Gross,J.B.,&Huddleston,S.1983 Participation motivation in youth sports. International Journal of Sport Psychology,14,1-14.

Mas1ow,A.H. 1962 Toward a Psychology.of being. NewYork:D.VanNostrand. (上田吉一訳 1964 完全なる人間 −魂のめざすもの 誠信書房)

宮本美沙子 1981 やる気の心理学 創元社

Nicholls,J.G.1989 The competitive ethos and democratic education. London : Harvard University Press.

丹羽勧昭・村松洋子 1979 女子大生のスポーツ参加の動機に関する因子分析的研究. 体育学研究,24,25-38.

Passer,M.W. 1982 Children in sport:participation motives and psychological stress,Quest,33,231-244.

佐伯胖 1986 認知科学の方法 東京大学出版会.

杉浦健 1995 陸上競技における目標志向と練習のやる気の関係について 第46回日本体育学会発表論文集,222.

山本教人 1990 大学運動部への参加動機に関する正選手と補欠選手の比較 体育学研究,35,109-119.